В заложниках у фашистов. Трагедия блокадного Ленинграда и его горожан

8 сентября 1941 года, на 79-й день Великой Отечественной войны, вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Немецко-фашистские войска, прорвавшись через станцию Мга, заняли Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезали Ленинград от остальной страны с суши. Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду никакого будущего: германское руководство и лично Гитлер высказывали намерения сравнять город с землей. Сегодня вспоминаем о трагедии для сотни тысяч горожан и о судьбах блокадников, которые связали жизнь с Гродненщиной.

Борьба за Ленинград была ожесточенной. Число жертв блокады остается спорным. О потерях мирного населения Ленинграда у историков до сих пор нет единого мнения. В 1945 году на Нюрнбергском процессе было объявлено, что жертвами блокады стали 649 тысяч человек, однако современные историки считают, что в действительности эта цифра составила не менее 800 тысяч.

В Беларуси ещё живут около 285 бывших блокадников, из них порядка 100 – в Минске.

В Гродно и области на сегодня проживают 13 ветеранов-блокадников: 6 в самом Гродно, остальные — в районах области. Администрация города проявляет о них заботу, оказывает материальную помощь, поздравляет с государственными праздниками. В рамках таких поздравлений 27 января 2024 года Генконсульство России в Гродно также посетило 13 блокадников.

Город хотели сравнять с землей

Согласно «Военной энциклопедии», в подготовленных в ставке Гитлера тезисах доклада «О блокаде Ленинграда» от 21 сентября отмечалось: «Сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если возможно, артиллерией и авиацией. Остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму. Весной мы проникаем в город, вывезем всё, что осталось живое, в глубь России или возьмем в плен, сравняем Ленинград с землёй и передадим район севернее Невы Финляндии».

Такие же заявления звучали от руководства Финляндии – союзника и партнера Германии в военных действиях по блокаде Ленинграда. В сентябре 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти прямо заявил германскому посланнику в Хельсинки: «Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать как крупный город».

Для осуществления этого плана противник не жалел ни сил, ни вооружения: по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено более 107 зажигательных и фугасных бомб.

Подготовка Ленинграда к блокаде в 1941 году велась в условиях стремительного наступления немецких войск и недостатка времени. Руководство города пыталось одновременно наладить оборону и обеспечить жителей всем необходимым.

«Ленинград станет могилой гитлеровцев», – писали городские газеты в последние дни августа 1941 года, когда немецкие части уже подходили к городу. Для Ставки Верховного Главнокомандования удержать Ленинград было вопросом стратегическим, но советское руководство допускало и возможность наихудшего сценария, при котором враг мог войти в город, и на этот случай наиболее важные его объекты были заминированы. К этому времени из Ленинграда уже удалось эвакуировать ряд промышленных предприятий, в первую очередь оборонных, а также культурные ценности: коллекции Государственного Эрмитажа и других музеев. Эвакуация населения города проводилась в меньших масштабах, и на 8 сентября 1941 года в Ленинграде находилось более двух миллионов человек, среди которых было также немало беженцев из Прибалтики.

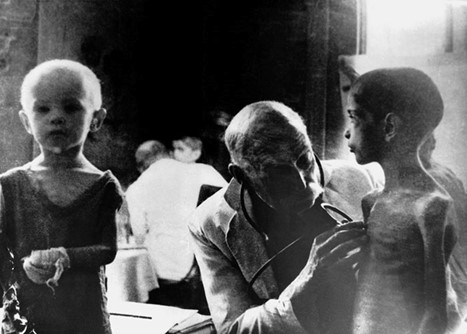

Гуманитарная катастрофа

Военную оборону города осуществлял Ленинградский фронт, созданный в августе 1941 года. Сотни тысяч ленинградцев трудились на строительстве оборонительных рубежей: противотанковых рвов, дотов, баррикад, надолбов прямо на улицах города. Формировалось народное ополчение: на защиту города встали десятки дивизий из добровольцев. Организована противовоздушная оборона, затем – артиллерийский обстрел пригородов, где стояли немцы.

Осознавая трагизм ситуации, руководство города еще летом 1941 года начало создавать запасы продовольствия, но сделать это в достаточном объёме не успели: склады в пригородах были потеряны при стремительном наступлении врага. Важнейшей задачей была организация жизнеобеспечения города. С этой целью с июля 1941 года вводилась карточная система, городские больницы и пункты первой помощи готовились оказать медицинскую помощь раненым, вводились противопожарные меры и другие. Немалое значение придавалось информационной и моральной подготовке населения: регулярно проводились радиопередачи, митинги, распространялись газеты и листовки о положении на фронтах и борьбе советского народа с немецкими захватчиками. При всей сложности ситуации для поддержания морального духа организовывались культурные мероприятия, концерты, театральные спектакли.

Однако надо отметить, что руководство Ленинграда оказалось застигнуто врасплох скоростью немецкого наступления. Город готовили к возможной осаде, но масштаб катастрофы с продовольствием не был предвиден. Именно из-за нехватки запасов уже зимой 1941/42 разразился массовый голод.

Жители города оказались в тяжелейших условиях. Запасы продовольствия были ограничены до минимума, на 12 сентября 1941 года они составляли: хлеба, крупы и мяса – на 30 – 35 суток, жиров – на 45 суток, сахара и кондитерских изделий – на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло хватить только до ноября, жидкого топлива – до конца сентября. В результате введенные по карточной системе нормы продовольствия стали снижаться. 1 октября 1941 года снижен в три – шесть раз хлебный паек для рабочих и инженерно-технических работников до 400 г в день, для служащих, иждивенцев и детей – до 200 г. С 20 ноября в результате пятого снижения рабочие получали по 250 г хлеба в день, все остальные – по 125 г. С 25 декабря в связи с подвозом по «Дороге жизни» (трассы по Ладожскому озеру, которая обеспечивала продовольствие в блокадный Ленинград) нормы стали немного увеличиваться.

Состояние жителей города катастрофически ухудшалось – хлеб был сырой, состоял на две пятых из примесей. Началась цинга и дистрофия. Закончились запасы топлива, кроме того, в жилых домах прекратилась подача электричества. Вышел из строя водопровод, были разрушены 78 км канализационной сети.

Настроения горожан ухудшались по мере изменений на фронте. К тому же противник активно проводил в городе пропагандистскую деятельность, из которой особенно распространена была так называемая пропаганда шепотом, распространявшая слухи о непобедимости немецкой армии и поражении СССР. Свою роль играл и артиллерийский террор – постоянные массированные обстрелы, которым город подвергался с сентября 1941-го и до снятия блокады. За сентябрь – ноябрь 1941 года в городе 251 раз раздавалась воздушная тревога. Средняя ежедневная продолжительность артобстрела в ноябре 1941 года достигла 9 часов. Но даже в тяжелейших условиях блокады жители города обеспечивали фронт вооружением, снаряжением, обмундированием, боеприпасами.

872 дня мужества

Большую заботу о городе проявляла вся страна. Важнейшую роль в его освобождении сыграли воины Ленинградского фронта и моряки Балтийского флота. Большое значение имели действия партизан. Правительство, ГКО, Ставка делали всё возможное для оказания помощи осажденному Ленинграду и спасения населения от голода.

Осенью 1941 года по единственно возможным путям – Ладожскому озеру и воздуху – в Ленинград было доставлено более 60 тысяч тонн грузов, а из города эвакуированы тысячи больных и раненых детей. В середине ноября 1941 года навигация на озере практически прекратилась, но с 22 ноября начала действовать военно-автомобильная дорога по льду Ладожского озера. Летом 1942 года по дну озера был проложен Ладожский трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, а осенью – энергетический кабель.

В результате Тихвинской оборонительной операции 1941 года и Тихвинской наступательной операции был сорван план немецкого командования полностью изолировать Ленинград от страны. Советские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать кольцо блокады (Синявинские операции 1941 и 1942 годов, Любанская операция 1942 года), но удалось сделать это лишь в январе 1943 года. В феврале в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. В результате Ленинградско-Новгородской операции 1944 года блокада была снята полностью, прекратились артобстрелы, от которых погибли около 17 тысяч человек и около 34 тысяч были ранены. Общие потери Ленинградского (Северного) и Волховского фронтов убитыми, ранеными и пропавшими без вести за все время битвы за Ленинград с июля 1941 по август 1944 года составили более 1 млн человек. Планы врага уничтожить Ленинград потерпели провал. Мужественные жители города стойко выдержали 872 дня, в течение которых сообщение с остальной страной поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

После войны судьба многих ленинградцев, выживших в блокаде или находящихся в эвакуации, разбросала по всей стране. Несколько сот человек нашли для себя вторую родину в Беларуси, в том числе в Гродно и области. Не представляется возможным установить точное их количество. Однако среди них есть и известные личности, которые внесли достойный вклад в развитие нашего города и принеманского края. В 1946 году в Гродно переехала Антонина Дмитриевна Зобнинская. Во время блокады жила в Стрельне и затем в самом городе, работала на вагоностроительном заводе. В Гродно окончила педагогическое училище и институт, далее была связана с партийной работой в городе, работала секретарём обкома партии.

В 1947 году переехала в Гродно вместе с родителями Ольга Ивановна Коняева. Впоследствии стала врачом педиатром, работала в Гродно и области десятки лет. Хотя её блокадный опыт в самом Ленинграде не описан, она жительница Гродно, проживающая там с детства после войны.

У блокадников по разному сложилась судьба, но они стали примером стойкости отваги не только для страны, но и всего мира.

Оперативные и актуальные новости Гродно и области в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!