Вместе навсегда. Рассказываем о новых реалиях Западной Беларуси после воссоединения страны

Освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь способствовал воссоединению белорусского народа, консолидации нации.

Дата 17 сентября 1939 года стала символом национального и социального освобождения белорусов, насильственно разделенных несправедливыми условиями Рижского мира.

По воспоминаниям писателя Владимира Колесника, 17 сентября 1939 года был «днем исторического чуда: неожиданно объединился народ, исчезал призрак войны. К нам приходил, как дар неба, новый строй, который представлялся обществом социального равенства, антиподом общества… элитаризированного, разделенного социальными и национальными привилегиями».

Глава нашего государства А.Г.Лукашенко отметил: «В Западной Беларуси наши предки снова оказались под кнутом польских панов: полонизация, конфессиональный и социально-экономичесикй гнет. Удивительно, как мы выжили в этом водовороте событий».

Большинство жителей Западной Беларуси одобрило процесс воссоединения, что подтверждают результаты выборов и решения Народного собрания Западной Беларуси, состоявшегося 28 – 30 октября 1939 года в Белостоке. Представительный форум, собравший 927 делегатов из 929 избранных лиц, принял Декларацию об установлении советской власти, решения о вхождении в состав СССР и БССР, о конфискации помещичьих земель, национализации земли, банков и крупной промышленности.

Выборы в Народное собрание проходили в условиях общественного подъема – в городах, местечках и селах состоялись митинги, встречи, собрания. В Белостоке был организован молодежный велопробег в поддержку советской власти. Избирательные участки украсили венками, арками, цветами, а кабины для голосования – самотканками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года на территории Западной Беларуси было создано пять областей: Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская.

Об установлении советской власти

С приходом Красной армии в городах и сельской местности стали формироваться временные органы государственной власти, состав которых набирался из пролетарских и полупролетарских слоев населения, частично интеллигенции – временные волостные и уездные управления. Они проводили широкую разъяснительную работу среди населения, решали многочисленные вопросы хозяйственного и культурного развития.

Организованно и на подъеме общественной активности прошли выборы в Верховный Совет СССР, Верховный Совет БССР и в местные Советы депутатов трудящихся. В справке оргинструкторского отдела ЦК КП(б)Б отмечалось: «Выборы прошли исключительно организованно и свидетельствуют о громадном росте политической активности трудящихся западных областей и их сплочении вокруг партии Ленина-Сталина».

К концу 1940 года были сформированы областные, районные и сельские Советы депутатов трудящихся. В них избрали наиболее передовых людей, содействовавших установлению советской власти, оказавших сопротивление враждебным элементам, доказавших свою преданность делу социалистического строительства. Одновременно создавались организации ВКП(б), которые с советскими органами власти направляли и руководили процессами общественно-политического, социально-экономического и культурного развития региона. К началу 1941 года насчитывалось 1 232 первичные ячейки, 92 кандидатские группы, 30 комсомольских ячеек.

Проблема нехватки местных кадров решалась направлением работников из восточных областей БССР. Это были партийные, комсомольские, советские работники, специалисты народного хозяйства и культуры. Всего до конца 1940 года прибыло около 31 тысячи человек. Они, как правило, назначались на руководящие должности и сыграли большую роль в проведении социалистических преобразований. Выдвиженцы из местного населения преобладали в государственных структурах местного уровня (прежде всего в сельских советах). Данная практика объясняется тем, что перед местными работниками стояла задача практической реализации решений вышестоящих партийных и советских органов власти. Знание традиций, языка и культуры региона обеспечивало тесный контакт с населением. Необходимо подчеркнуть, что большинство руководителей, как пришлых, так и местных, было честными людьми, искренне верящими в правоту осуществляемого дела.

О «недовольных»

Отметим, что Западная Беларусь исторически сложилась как многонациональный регион – помимо белорусов, здесь проживали представители польского, еврейского, литовского и других этносов. Архивные источники свидетельствуют, что в зоне компактного проживания польского и литовского населения прослеживались факты сопротивления Красной армии, противодействия мероприятиям советской власти. Органы НКВД БССР с сентября 1939 года по июль 1940 года раскрыли и ликвидировали 109 «повстанческих организаций» в западных областях БССР. Например, в Августовском районе Белостокской области действовал «Легион смерти», организованный бывшими гимназистами, а в Поречском районе проявляла активность подпольная литовская организация «Святого Казимира». Зафиксированы случаи террористической деятельности подпольных группировок, особенно в сельской местности, чтобы запугать людей.

Открытую антисоветскую позицию в западных областях БССР заняла католическая церковь, которая на протяжении столетий была ведущей идеологической силой в межвоенной Польше. Советская власть католическим клиром воспринималась как временная политическая надстройка на пути восстановления польской государственности. При этом чаяния миллионов белорусов, желавших жить в едином национальном государстве с Белорусской ССР, игнорировались. Управление НКВД по Белостокской области зафиксировало в 1941 году «повстанческую организацию», возглавляемую духовенством. Костел выступил инициатором сбора средств («пастырская помощь») высланным осадникам, призывал родителей не пускать детей в советские школы.

5 декабря 1939 г. СНК СССР принял постановление о выселении осадников и работников лесной охраны из западных областей Беларуси. Правительство в своем решении исходило из многочисленности этой потенциальной оппозиции советской власти по сравнению с имевшимся количеством чиновников, полицейских, помещиков. К тому же осадники, являясь социальной опорой Польши в Западной Беларуси, не только содействовали колонизации и полонизации региона, но и вели борьбу с национальным и коммунистическим белорусским движением. В ходе депортации выселили почти 10 тысяч дворов гражданских и военных осадников. Крестьяне-белорусы поддержали данную акцию. Документы свидетельствуют, что в Пинской, Барановичской и Вилейской областях «требование о ликвидации осаднических и лесной стражи хозяйств является поголовным».

Укрытие для беженцев и борьба с антисемитизмом

Новую реалию западнобелорусского региона составила огромная масса беженцев из оккупированной Германией территории Польши. Основной поток беженцев хлынул в Белостокскую область. К концу 1939 года в Белостокской области насчитывалось более 40 тысяч человек. В своем большинстве это были евреи. Особую остроту приобрела проблема обеспечения жильем. Беженцев расселяли в пустующий муниципальный фонд, частные квартиры, дачные помещения. Большую помощь оказали местные еврейские общины, предоставив синагоги под общежития.

Антисемитизм в Западной Беларуси наблюдался еще в межвоенный период. Правящие круги Польского государства и католический костел провоцировали польско-еврейские противоречия из-за широкого участия евреев в революционной деятельности партий и сил левого направления, в частности, КПП, КПЗБ. Под влиянием фашистской идеологии возник ряд организаций антисемитского толка, члены которых считали, что евреи препятствуют «свободному развитию польского народа» и являются причиной безработицы в Польше. Неслучайно в 1940 году раввин Слонима поблагодарил советскую власть за прекращение антисемитизма, который ранее нагнетался в обществе.

В городе Гродно перед приходом Красной армии шовинистически настроенные горожане осуществили еврейский погром. Впоследствии выездная сессия суда Белостокской области в июне 1940 года вынесла жесткое решение за это преступление. Любые националистические проявления пресекались. Широкая разъяснительная работа, проводимая советско-партийными органами, позволила установить толерантное отношение как к местным евреям, так и к евреям-беженцам.

В атмосфере приближающейся войны

С середины 1930-х годов, после прихода фашистов к власти в Германии, назревала угроза большой войны. Руководство СССР провело мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности страны. Особое внимание уделялось состоянию вооруженных сил. Был осуществлен переход от территориальной к кадровой системе комплектования Красной армии. Первый призыв юношей в Белостокской области состоялся осенью 1940 года – более 15 тысяч человек.

В предвоенные годы правительство СССР укрепляло западную границу. На территории Белостокской области осуществлялось строительство Гродненского укрепрайона – возводились системы противотанковой обороны, аэродромы, земельные укрепления. Строительные работы выполнялись комсомольскими батальонами, воинскими частями и местными крестьянами.

Своя индустрия и своя земля

Развернулось активное промышленное строительство. К началу 1941 года функционировали 392 промышленных предприятия. На них было занято почти 40 тысяч человек. Постепенно исчезала безработица как социальное явление. В результате объем промышленного производства в 1940 году увеличился почти в 2 раза по сравнению с 1938 годом. Это был трудовой подъем жителей городов и местечек.

Советская власть аграрную политику начала с процесса наделения землей безземельных и малоземельных крестьян. В ходе раздела помещичьих, церковных и осаднических земель крестьянство получило 1 млн гектаров пашни. Весной 1940 года государство предоставило крестьянству семенную ссуду.

О первых колхозах

С осени 1939 года представители советской власти начали изучать обстановку в западнобелорусской деревне, позицию крестьянства по вопросу коллективизации сельского хозяйства. Партийные работники отмечали, что наиболее сильное стремление к новой форме организации труда проявляли беднейшие жители Барановичской и Пинской областей, а вот западнее Волковыска господствовало негативное отношение. Поэтому массовую коллективизацию не проводили. К июню 1941 года насчитывалось 1 115 сельхозартелей, объединивших 49 тысяч крестьянских дворов (6,7%), 467 тысяч гектаров пашни (7,8%). Выгоду от коллективизации получили в первую очередь малоимущие жители деревни – бывшие батраки и малоземельные крестьяне. Они делали осозннанный выбор, желая «вступить в колхоз, в советскую семью и активно, честно работать в пользу социализма».

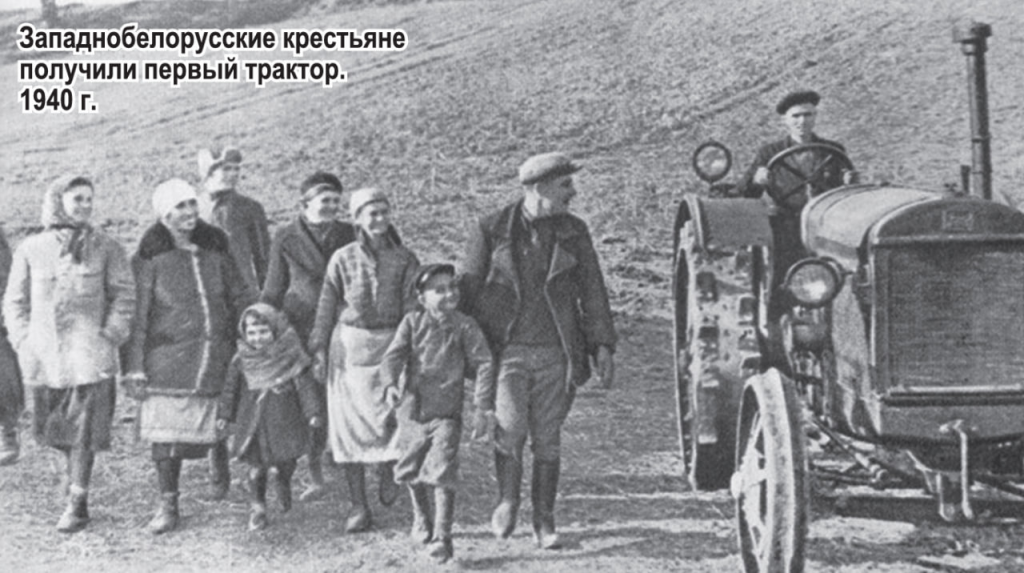

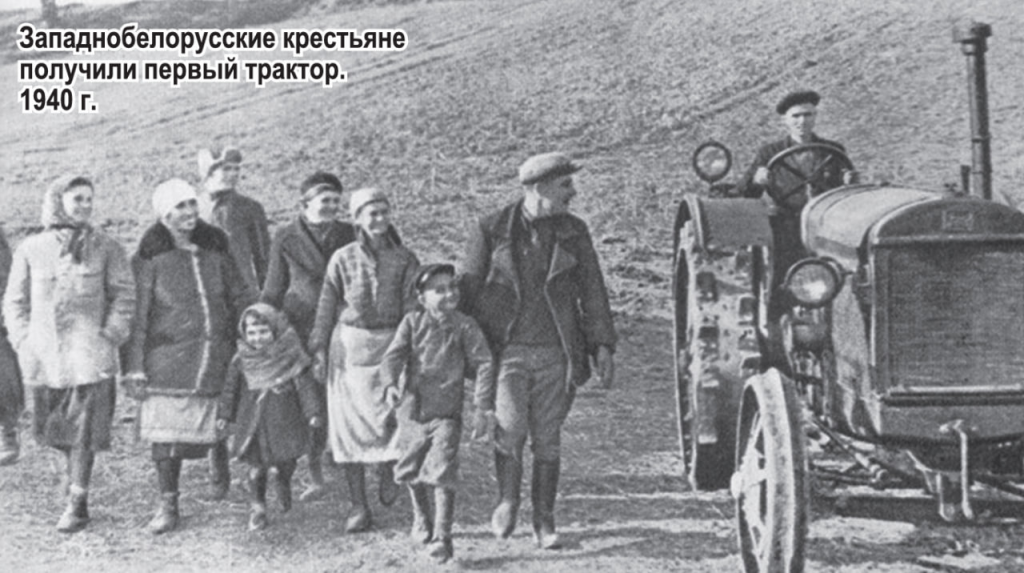

Для развития сельского хозяйства важное значение имело постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 марта 1940 года «Об организации государственных машинно-тракторных станций в западных областях УССР и БССР». Оно было вызвано отсутствием на селе сельскохозяйственной техники для обработки земли и ухода за посевами. Планировалось на базе помещичьих имений создать 101 машинно-тракторную станцию. В 1941 г. технический парк МТС составлял 997 тракторов, 193 автомобиля, 906 тракторных плугов, 296 железных борон, 410 культиваторов, 368 сеялок. Из восточных областей были направлены 723 тракториста, 171 зоотехник, 299 агрономов. Для подготовки специалистов организовывали школы механизации сельского хозяйства, школы среднего сельхозобразования, техникумы.

О школах и медицине

С установлением советской власти в западных областях Беларуси развернулась широкая работа по ликвидации неграмотности: 169,5 тысячи человек занимались на курсах ликбеза. Центральное место занимало народное образование. В декабре 1939 года прошли учительские конференции, на которых рассмотрели вопросы реорганизации имеющихся школ и создания советской общеобразовательной школы. В западных областях функционировало 5 958 школ: 4 673 начальные, 1 166 неполных средних и 120 вечерних. В них обучалось почти 800 тысяч детей. Остро встал вопрос об учительских кадрах. Поэтому Наркомат просвещения БССР направил в западные области специалистов образования: учителей, директоров школ, вожатых. Для подготовки кадров педагогов было организовано 5 учительских институтов.

Сложилась система охраны здоровья. Из докладной записки наркома здравоохранения БССР И.А.Новикова секретарю ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко следует, что правительство республики на развитие данной сферы ассигновало в 1940 году 110 млн рублей. В сентябре 1940 года в западных областях Беларуси насчитывалось 8 900 больничных коек против 2 989 в межвоенный период. В сельской местности было организовано 255 врачебных участков, 170 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Результатом воссоединения белорусского народа стала консолидация белорусской нации, ее сплочение и победа в тяжелой Великой Отечественной войне, успешное послевоенное и современное развитие во благо нашей Беларуси. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко сказал: «Мы – единый белорусский народ. По праву земли, где живем и где будут жить наши дети».

Оперативные и актуальные новости Гродно и области в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!

Дата 17 сентября 1939 года стала символом национального и социального освобождения белорусов, насильственно разделенных несправедливыми условиями Рижского мира.

По воспоминаниям писателя Владимира Колесника, 17 сентября 1939 года был «днем исторического чуда: неожиданно объединился народ, исчезал призрак войны. К нам приходил, как дар неба, новый строй, который представлялся обществом социального равенства, антиподом общества… элитаризированного, разделенного социальными и национальными привилегиями».

Глава нашего государства А.Г.Лукашенко отметил: «В Западной Беларуси наши предки снова оказались под кнутом польских панов: полонизация, конфессиональный и социально-экономичесикй гнет. Удивительно, как мы выжили в этом водовороте событий».

Большинство жителей Западной Беларуси одобрило процесс воссоединения, что подтверждают результаты выборов и решения Народного собрания Западной Беларуси, состоявшегося 28 – 30 октября 1939 года в Белостоке. Представительный форум, собравший 927 делегатов из 929 избранных лиц, принял Декларацию об установлении советской власти, решения о вхождении в состав СССР и БССР, о конфискации помещичьих земель, национализации земли, банков и крупной промышленности.

Выборы в Народное собрание проходили в условиях общественного подъема – в городах, местечках и селах состоялись митинги, встречи, собрания. В Белостоке был организован молодежный велопробег в поддержку советской власти. Избирательные участки украсили венками, арками, цветами, а кабины для голосования – самотканками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года на территории Западной Беларуси было создано пять областей: Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская.

Об установлении советской власти

С приходом Красной армии в городах и сельской местности стали формироваться временные органы государственной власти, состав которых набирался из пролетарских и полупролетарских слоев населения, частично интеллигенции – временные волостные и уездные управления. Они проводили широкую разъяснительную работу среди населения, решали многочисленные вопросы хозяйственного и культурного развития.

Организованно и на подъеме общественной активности прошли выборы в Верховный Совет СССР, Верховный Совет БССР и в местные Советы депутатов трудящихся. В справке оргинструкторского отдела ЦК КП(б)Б отмечалось: «Выборы прошли исключительно организованно и свидетельствуют о громадном росте политической активности трудящихся западных областей и их сплочении вокруг партии Ленина-Сталина».

К концу 1940 года были сформированы областные, районные и сельские Советы депутатов трудящихся. В них избрали наиболее передовых людей, содействовавших установлению советской власти, оказавших сопротивление враждебным элементам, доказавших свою преданность делу социалистического строительства. Одновременно создавались организации ВКП(б), которые с советскими органами власти направляли и руководили процессами общественно-политического, социально-экономического и культурного развития региона. К началу 1941 года насчитывалось 1 232 первичные ячейки, 92 кандидатские группы, 30 комсомольских ячеек.

Проблема нехватки местных кадров решалась направлением работников из восточных областей БССР. Это были партийные, комсомольские, советские работники, специалисты народного хозяйства и культуры. Всего до конца 1940 года прибыло около 31 тысячи человек. Они, как правило, назначались на руководящие должности и сыграли большую роль в проведении социалистических преобразований. Выдвиженцы из местного населения преобладали в государственных структурах местного уровня (прежде всего в сельских советах). Данная практика объясняется тем, что перед местными работниками стояла задача практической реализации решений вышестоящих партийных и советских органов власти. Знание традиций, языка и культуры региона обеспечивало тесный контакт с населением. Необходимо подчеркнуть, что большинство руководителей, как пришлых, так и местных, было честными людьми, искренне верящими в правоту осуществляемого дела.

О «недовольных»

Отметим, что Западная Беларусь исторически сложилась как многонациональный регион – помимо белорусов, здесь проживали представители польского, еврейского, литовского и других этносов. Архивные источники свидетельствуют, что в зоне компактного проживания польского и литовского населения прослеживались факты сопротивления Красной армии, противодействия мероприятиям советской власти. Органы НКВД БССР с сентября 1939 года по июль 1940 года раскрыли и ликвидировали 109 «повстанческих организаций» в западных областях БССР. Например, в Августовском районе Белостокской области действовал «Легион смерти», организованный бывшими гимназистами, а в Поречском районе проявляла активность подпольная литовская организация «Святого Казимира». Зафиксированы случаи террористической деятельности подпольных группировок, особенно в сельской местности, чтобы запугать людей.

Открытую антисоветскую позицию в западных областях БССР заняла католическая церковь, которая на протяжении столетий была ведущей идеологической силой в межвоенной Польше. Советская власть католическим клиром воспринималась как временная политическая надстройка на пути восстановления польской государственности. При этом чаяния миллионов белорусов, желавших жить в едином национальном государстве с Белорусской ССР, игнорировались. Управление НКВД по Белостокской области зафиксировало в 1941 году «повстанческую организацию», возглавляемую духовенством. Костел выступил инициатором сбора средств («пастырская помощь») высланным осадникам, призывал родителей не пускать детей в советские школы.

5 декабря 1939 г. СНК СССР принял постановление о выселении осадников и работников лесной охраны из западных областей Беларуси. Правительство в своем решении исходило из многочисленности этой потенциальной оппозиции советской власти по сравнению с имевшимся количеством чиновников, полицейских, помещиков. К тому же осадники, являясь социальной опорой Польши в Западной Беларуси, не только содействовали колонизации и полонизации региона, но и вели борьбу с национальным и коммунистическим белорусским движением. В ходе депортации выселили почти 10 тысяч дворов гражданских и военных осадников. Крестьяне-белорусы поддержали данную акцию. Документы свидетельствуют, что в Пинской, Барановичской и Вилейской областях «требование о ликвидации осаднических и лесной стражи хозяйств является поголовным».

Укрытие для беженцев и борьба с антисемитизмом

Новую реалию западнобелорусского региона составила огромная масса беженцев из оккупированной Германией территории Польши. Основной поток беженцев хлынул в Белостокскую область. К концу 1939 года в Белостокской области насчитывалось более 40 тысяч человек. В своем большинстве это были евреи. Особую остроту приобрела проблема обеспечения жильем. Беженцев расселяли в пустующий муниципальный фонд, частные квартиры, дачные помещения. Большую помощь оказали местные еврейские общины, предоставив синагоги под общежития.

Антисемитизм в Западной Беларуси наблюдался еще в межвоенный период. Правящие круги Польского государства и католический костел провоцировали польско-еврейские противоречия из-за широкого участия евреев в революционной деятельности партий и сил левого направления, в частности, КПП, КПЗБ. Под влиянием фашистской идеологии возник ряд организаций антисемитского толка, члены которых считали, что евреи препятствуют «свободному развитию польского народа» и являются причиной безработицы в Польше. Неслучайно в 1940 году раввин Слонима поблагодарил советскую власть за прекращение антисемитизма, который ранее нагнетался в обществе.

В городе Гродно перед приходом Красной армии шовинистически настроенные горожане осуществили еврейский погром. Впоследствии выездная сессия суда Белостокской области в июне 1940 года вынесла жесткое решение за это преступление. Любые националистические проявления пресекались. Широкая разъяснительная работа, проводимая советско-партийными органами, позволила установить толерантное отношение как к местным евреям, так и к евреям-беженцам.

В атмосфере приближающейся войны

С середины 1930-х годов, после прихода фашистов к власти в Германии, назревала угроза большой войны. Руководство СССР провело мероприятия, направленные на укрепление обороноспособности страны. Особое внимание уделялось состоянию вооруженных сил. Был осуществлен переход от территориальной к кадровой системе комплектования Красной армии. Первый призыв юношей в Белостокской области состоялся осенью 1940 года – более 15 тысяч человек.

В предвоенные годы правительство СССР укрепляло западную границу. На территории Белостокской области осуществлялось строительство Гродненского укрепрайона – возводились системы противотанковой обороны, аэродромы, земельные укрепления. Строительные работы выполнялись комсомольскими батальонами, воинскими частями и местными крестьянами.

Своя индустрия и своя земля

Развернулось активное промышленное строительство. К началу 1941 года функционировали 392 промышленных предприятия. На них было занято почти 40 тысяч человек. Постепенно исчезала безработица как социальное явление. В результате объем промышленного производства в 1940 году увеличился почти в 2 раза по сравнению с 1938 годом. Это был трудовой подъем жителей городов и местечек.

Советская власть аграрную политику начала с процесса наделения землей безземельных и малоземельных крестьян. В ходе раздела помещичьих, церковных и осаднических земель крестьянство получило 1 млн гектаров пашни. Весной 1940 года государство предоставило крестьянству семенную ссуду.

О первых колхозах

С осени 1939 года представители советской власти начали изучать обстановку в западнобелорусской деревне, позицию крестьянства по вопросу коллективизации сельского хозяйства. Партийные работники отмечали, что наиболее сильное стремление к новой форме организации труда проявляли беднейшие жители Барановичской и Пинской областей, а вот западнее Волковыска господствовало негативное отношение. Поэтому массовую коллективизацию не проводили. К июню 1941 года насчитывалось 1 115 сельхозартелей, объединивших 49 тысяч крестьянских дворов (6,7%), 467 тысяч гектаров пашни (7,8%). Выгоду от коллективизации получили в первую очередь малоимущие жители деревни – бывшие батраки и малоземельные крестьяне. Они делали осозннанный выбор, желая «вступить в колхоз, в советскую семью и активно, честно работать в пользу социализма».

Для развития сельского хозяйства важное значение имело постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 марта 1940 года «Об организации государственных машинно-тракторных станций в западных областях УССР и БССР». Оно было вызвано отсутствием на селе сельскохозяйственной техники для обработки земли и ухода за посевами. Планировалось на базе помещичьих имений создать 101 машинно-тракторную станцию. В 1941 г. технический парк МТС составлял 997 тракторов, 193 автомобиля, 906 тракторных плугов, 296 железных борон, 410 культиваторов, 368 сеялок. Из восточных областей были направлены 723 тракториста, 171 зоотехник, 299 агрономов. Для подготовки специалистов организовывали школы механизации сельского хозяйства, школы среднего сельхозобразования, техникумы.

О школах и медицине

С установлением советской власти в западных областях Беларуси развернулась широкая работа по ликвидации неграмотности: 169,5 тысячи человек занимались на курсах ликбеза. Центральное место занимало народное образование. В декабре 1939 года прошли учительские конференции, на которых рассмотрели вопросы реорганизации имеющихся школ и создания советской общеобразовательной школы. В западных областях функционировало 5 958 школ: 4 673 начальные, 1 166 неполных средних и 120 вечерних. В них обучалось почти 800 тысяч детей. Остро встал вопрос об учительских кадрах. Поэтому Наркомат просвещения БССР направил в западные области специалистов образования: учителей, директоров школ, вожатых. Для подготовки кадров педагогов было организовано 5 учительских институтов.

Сложилась система охраны здоровья. Из докладной записки наркома здравоохранения БССР И.А.Новикова секретарю ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко следует, что правительство республики на развитие данной сферы ассигновало в 1940 году 110 млн рублей. В сентябре 1940 года в западных областях Беларуси насчитывалось 8 900 больничных коек против 2 989 в межвоенный период. В сельской местности было организовано 255 врачебных участков, 170 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Результатом воссоединения белорусского народа стала консолидация белорусской нации, ее сплочение и победа в тяжелой Великой Отечественной войне, успешное послевоенное и современное развитие во благо нашей Беларуси. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко сказал: «Мы – единый белорусский народ. По праву земли, где живем и где будут жить наши дети».

Оперативные и актуальные новости Гродно и области в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!